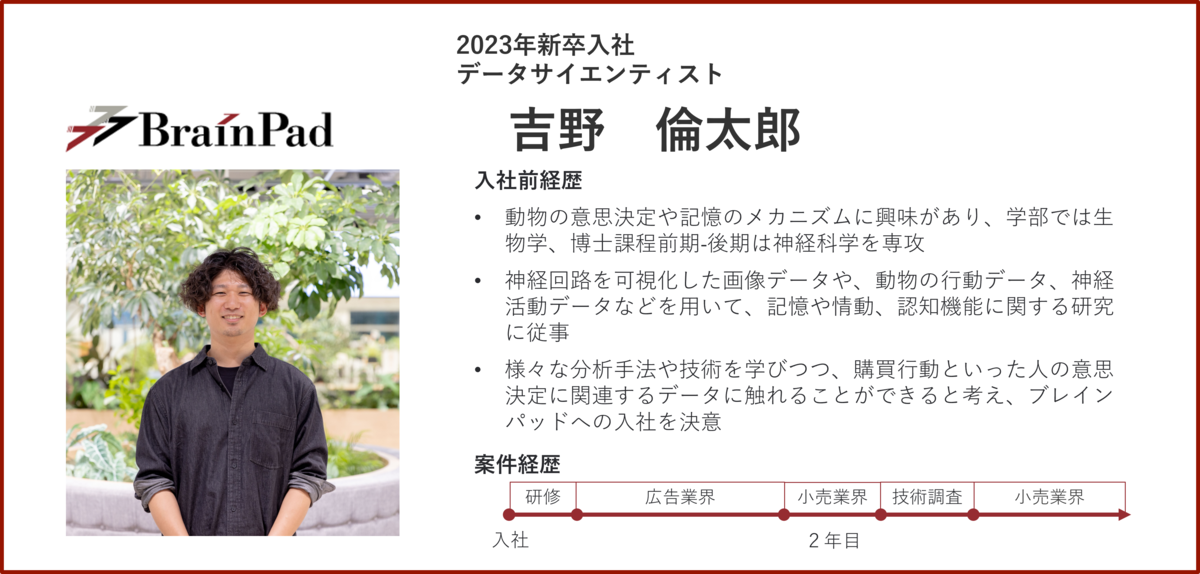

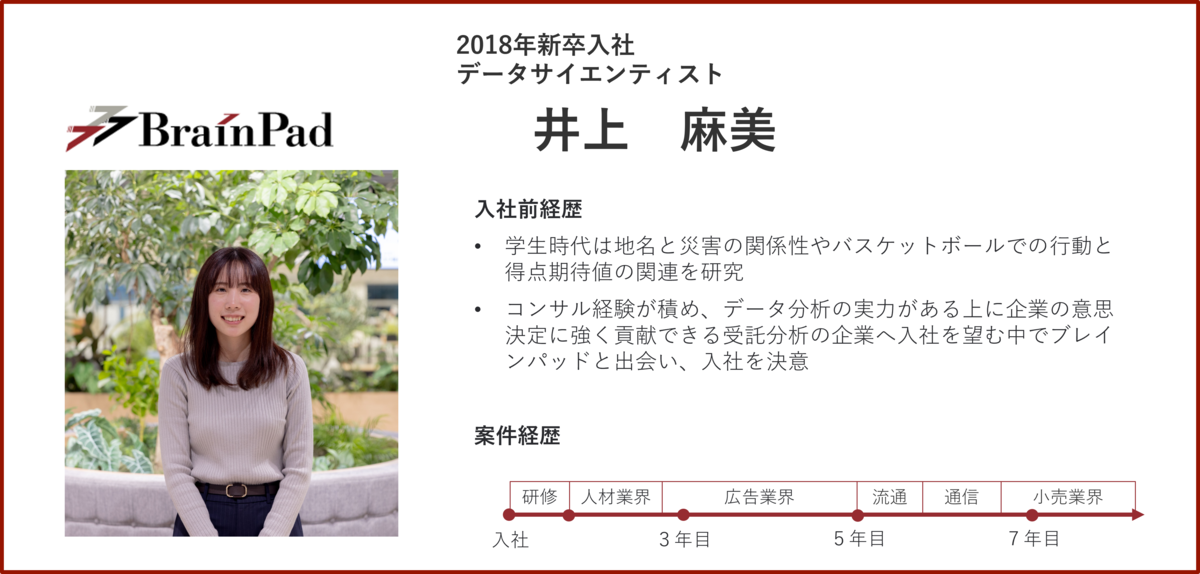

同じデータ活用支援プロジェクトで活躍する吉野さんとプロジェクトマネジャー(以下、PM)の井上さんをお迎えし、吉野さんがデータサイエンティストとして、どのように業務を行っているのかをお話しいただきました。特に、施策実証の段階を中心にどのようにプロジェクトを進めていったのかについて詳細に解説します。

データサイエンティストの業務の全体像はこちらで紹介していますので、本記事と合わせてご一読ください。

blog.brainpad.co.jp

1. プロジェクト紹介

消費材メーカーのマーケティング支援

井上

プロジェクトマネジャー(PM)を担当している井上です。

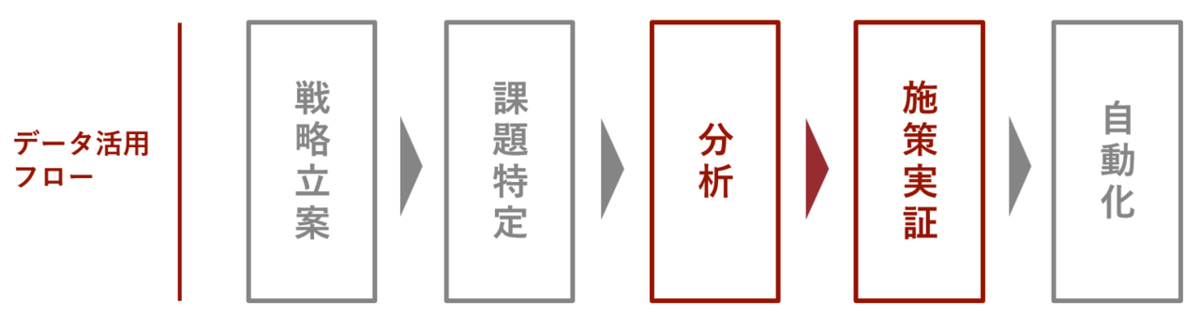

私たちのチームでは消費財メーカーのマーケティングに関わる部分をデータ分析で支援しています。支援内容は、マーケティング戦略の立案から施策の自動化(システム化)まで広い範囲に及び、ブレインパッドの社員5〜6人で協力して支援しています。私はその全領域を取りまとめる役割を担っており、吉野さんには、本プロジェクトにおける施策の効果検証や改善案の調査、施策設計を担当してもらっています。ここでは、その中でも特に吉野さんが担当している「分析 - 施策実証」部分に焦点を当てて業務内容を紹介します。

吉野さんよろしく!

吉野

私は、マーケティング施策の実証に関わる分析を半年前から担当しています。

ここでいう施策というのは、メールやアプリ、DM(紙媒体広告)といった広告施策を指しています。施策のPDCA※を回してCRM(顧客関係管理システム)を改善していくために、施策実施前後の顧客購買データなどを分析し、施策の効果などをまとめた資料を作成してクライアントに報告するのが私の主な業務になります。

具体的な分析の例としては、施策実施前には購買予測モデルを用いて「どんな人に広告を届けたら効果的か」を予測します。また、統計的に効果を算出できるよう、介入群と対照群のサンプルサイズを計算することも重要な作業です。施策実施後には因果推論の手法を用いて、施策による売上効果を推定します。「施策が成功した要因は何か?」や「改善点は何か?」といった分析も行い、クライアントに報告します。

限られた時間の中で分析を行い、誤った結果を報告しないためにはデータの確認作業を慎重に進める必要があり、データ分析の難しさも日々感じています。特に、顧客の購買データや属性データに多重共線性が存在するケースや、複数の施策が並行して実施されている影響で因果効果の推定が困難なケースが多いため、データや分析手法、機械学習モデルの特性を的確に把握しておく必要があります。そのため、日々の学習やドメイン知識の習得が重要となります。

PMの井上さんにはいつも鋭い指摘をいただくので、報告の際は緊張しています(笑)。

※ PDCA:Plan, Do, Check, Actionの略で、施策をより良いものに改善していく流れを意味する

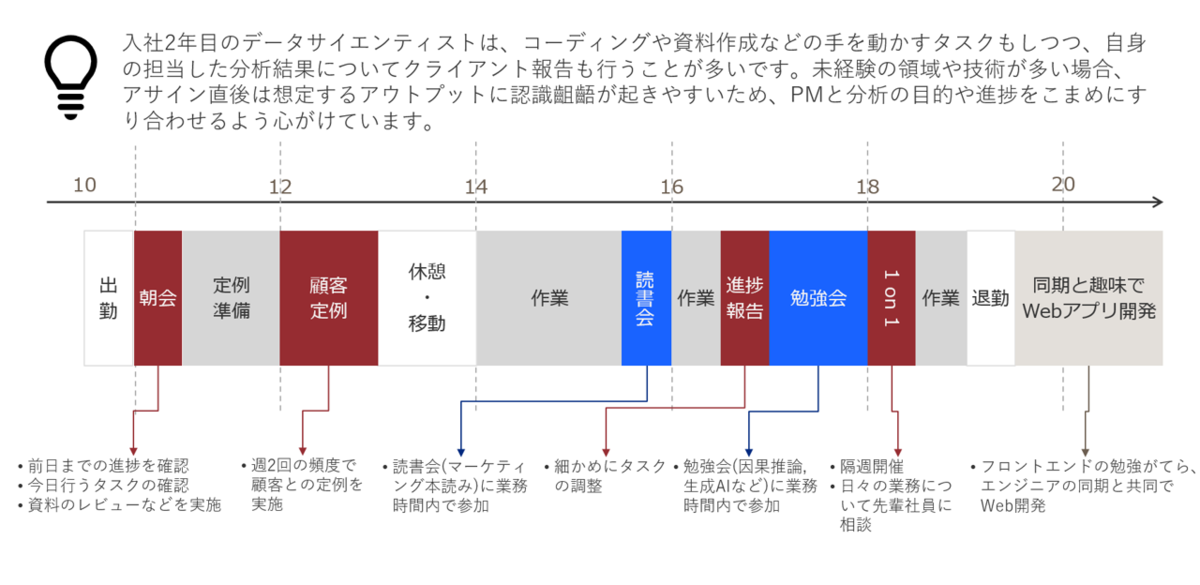

日々の業務では分析だけではなく、資料作成や会議参加の時間も多いです。分析の目的すり合わせや報告のためにクライアントと会議したり、その準備をしたり、施策の運用状況の会議を聞いて議事録を作成したりもしています。

詳細は下のスケジュールをご確認ください。

2.身につくスキルとやりがい

すぐ学び、すぐアウトプットに活かす

井上

この案件の楽しいところや、やりがいを感じる瞬間を教えてください。

吉野

私は動物の意思決定に関する脳領域の研究を行っていたので、顧客の購買行動という意思決定過程がどういったデータから読み取れるのかを考えるのは楽しいですし、自分が深く関わったアウトプットが市場に影響を与えている実感を肌で感じられる点に大きなやりがいを感じています。これまで得た知識や学んだ技術を最大限に活用できる機会も多く、自分のアイデア次第で施策を発展させられるのも、このプロジェクトの魅力です。例えば、新商品の広告施策設計を行った際、新しく自分が作成・提案した購入予測モデルを用いて、その後の購入確率を高精度に予測することができて、とても感動しました。

井上

吉野さんは広範な分析技術の知識がありますが、どこで身につけたのですか?

吉野

私の場合、学生時代の経験とブレインパッド入社後の社内プロジェクトでの経験が大きいです。学生時代は専門分野以外の行動経済学や行動予測モデルなどを学び、分析手法や考察に幅を持たせてきました。このとき、学ぶだけで終わらずに研究に活かしてきた経験が、今も仕事に活かせている理由だと考えています。

また、入社してからは社内でマーケティング関係の分析技術の知見を取りまとめるプロジェクトに関わってきました。そこで得た技術を実践的に活用することで、メリット・デメリットなどを深く知ることができています。学生時代から「思い立った時にすぐ学ぶ、すぐアウトプットに活かす」ということを意識してきたので、今も分析技術の知識を広げ続けられているのだと思います。

井上

素晴らしいですね。この仕事をしていると日々技術が更新されていくのでキャッチアップ力はとても重要です。この調子で学んだことをプロジェクトに活かしていってもらいたいです。

スケジュール管理の重要性

井上

今の仕事で難しいと感じるところはありますか?

吉野

日々実施する分析・データ理解・ミーティングのスケジュール管理ですね。このプロジェクトは私が参加する数年前から続いているので、キャッチアップが必要なデータが多いです。データの理解が甘いと分析に手戻りが生じるリスクがあるので、しっかりと理解を深める必要があります。また、分析報告や施策の調整などでミーティングの時間が週に10時間程度発生します。どれも重要な議論になるため、正確に理解ができるよう毎回しっかりと準備をしてから参加し、議論を行いながら議事録作成をする必要があります。

これらと並行して、期日内に分析を遂行するスケジュールを組みます。うまくスケジュールを組むためには分析の所要時間を正確に見積もることが重要だと感じています。そのために、最近は日々のアウトプットを確認してスケジュールが適切かをPM井上さんと相談しながら進めています。

井上

日々のアウトプットを振り返ることで成長してきているのを感じているので良い調子だと考えています。今後も一緒に頑張っていきましょう!

今後の挑戦

井上

今後このプロジェクトで挑戦したいことはありますか?

吉野

また新しい分析手法を取り入れていきたいです。分析のアプローチ方法を自分から提案できる環境なので、日々の業務で自分のスキルを活かせていると感じます。来期は自然言語のデータが増える予定なので自然言語の分析やLLM(大規模言語モデル)を活かしたアウトプット作成をしていきたいです。そのためのキャッチアップもしている最中ですので楽しみにしていてください!

井上

頼もしいですね!

3.就活生へのメッセージ

新たな分野のことを専門外だからと思わずに学ぶ

吉野

仕事では何がどう活きるかわからないので、異なる視点から自分の研究分野を眺めることが大切です。また、自身の興味領域を拡大させていく中で出会う新たな分野のことを「専門外だから」と思わずに学ぶことも重要だと思います。 LLMが登場してからデータサイエンティストやコンサルタントに求められるスキルもますます高度になりつつあります。ですが、思いついたこと自体はLLMのおかげで実行に繋げやすくなりました。肝心なのは「何を思いつくことができるか」と「何を成し遂げたか」です。自分の引き出しの量とやりきった経験があらゆる場面において差別化を生みます。

私が学生のときは神経科学を生理学的に扱う中で生物学的な話はもちろん、実験のために電気回路や装置を作成したり、データ分析を行ったり、扱っている問題の解釈のために哲学を学んだり、一見直接関係がなさそうな言語学や歴史の勉強をしたりとさまざまな分野に手を出していました。そうした新しいことを学び続ける姿勢やそれらの知識をベースにしたアイディアなどは、今の自分や業務に活きていると感じます。

データサイエンティストの場合、専門的に何かのプロフェッショナルであることはある程度前提とされることが多いため、研究はぜひ頑張っていただきたいです。その際に、教授に与えられた問題を解くだけでなく、課題を自身で捉え直し、広い視点で問題を考え、論文やプロダクトなど自分でアウトプットするところまでを意識するスキルを身につけることをオススメします!

井上

吉野さんの言う通り、自分の能力外のことにどんどん挑戦して欲しいです。挑戦する姿勢は仕事でも重要です。失敗しても大きな責任のない学生のうちに多くの経験を積んでみてください!

ブレインパッドでは新卒採用・中途採用共にまだまだ仲間を募集しています。

ご興味のある方は、是非採用サイトをご覧ください!

www.brainpad.co.jp

www.brainpad.co.jp