ささいな雑談から始まった、「社内コンペ」への道

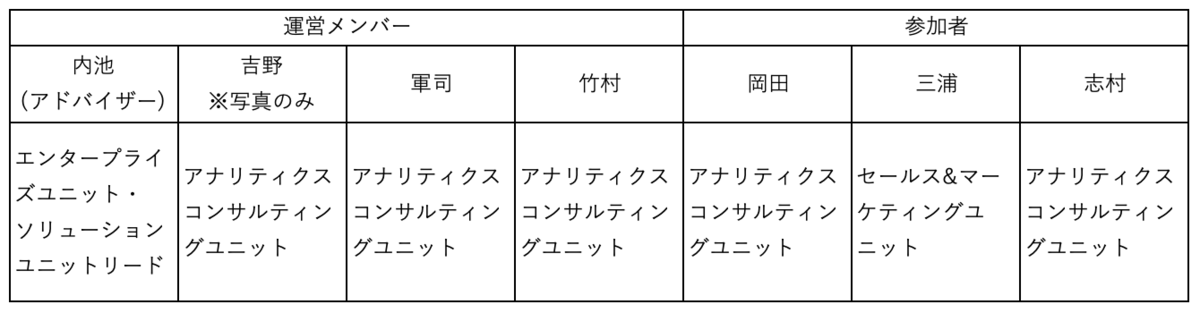

──まず、運営に携わったお二人より、データ分析コンペについて教えてください。

竹村

データ分析コンペは、職種や職位に関わらず気軽に新しい技術に挑戦できる場を作りたいと考えて企画した社内コンペです。本で読んだり人から聞いて知っているデータ分析の技術を実際に使い、メンバーとともに「成果物を作り切る」経験を積める場を作ることが目的です。

軍司

ブレインパッドの福利厚生の一つである「SKILL UP-AID」の費用対効果の向上をテーマにしました。SKILL UP-AIDとは、業務に関するスキルアップのために年間12万円まで支援する制度です。外部研修受講や書籍購入、資格取得に利用することが可能で、学会などの参加費の補助として利用されることもあります。この制度の利用状況のデータを匿名加工を施した状態でお渡しして、費用対効果をさらに上げるにはどうするかを考えてもらう内容です。

竹村

30人を超える社員、12チームが参加してくれました。普段分析業務に関わるユニットのメンバーだけではなく、営業の方など普段の業務ではデータ分析をしない職種の方も参加し、本当にたくさんのアイデアが出てきました。ランキング形式で実績を可視化するものや、制度の申請をLLM(大規模言語モデル)を使って効率化するもの、制度で同じ本を買った人で集まって交流できるような仕組みを提案するものなどさまざまでした。

──この社内コンペは、初めてのことですよね。どのように実現したのでしょうか?

軍司

もともと、ささいな雑談がきっかけです。社外のコンペには参加したことがあったことから、竹村さんが「社内でもコンペしたくない?」と声をかけてくれたんです(笑)。そのころ「D会議※」が始まって盛り上がっていた時期で、承認が得られれば予算ももらえるし、何より面白そう!と思い、D会議で「社内コンペ」のアイデアを提案しました。

※D会議:正式名称は「これDoすか?会議」社員が新規事業や社内改善等の新たなアイデアを経営陣に発表・提案し、その場で経営陣からの「Do!(承認)」を得ることができる取り組み

D会議の具体的なイメージは以下のブログもご覧ください。

https://blog.brainpad.co.jp/entry/2024/12/16/103014https://blog.brainpad.co.jp/entry/2024/12/16/103014

竹村

D会議では「どんどんやろう」と経営陣から非常に好意的な反応をいただきました。特に印象に残っているのは、「ゆくゆくは、他社企業とコラボして、最後に各社の役員の方々が審査会に出たら面白いよね」といったアイデアまでいただいたことです。経営陣も楽しんでくれている、期待してくれているなと感じました。

軍司

D会議を経て、社内会議でも具体的な実施承認を得ました。そこから、実現可能性や具体的なテーマ、コンペに必要なデータが本当に使えるのかなどを詰めていきました。

竹村

実施に向けて、私たちは運営として、データ分析テーマを決めて、必要なデータと分析環境を用意しました。そして、チームごとにスキルやアイデアを駆使して面白いものを出してもらう。精度を上げるというよりも、面白さを重視する方向でアイデアを出してもらいました。

若手の「やりたい」を形にするサポートする文化

──内池さんは今回アドバイザーとして関わられたそうですね。会社としてはこの取り組みをどう受け止めていましたか?

内池

個人的には、社員がアイデアを発案することは喜ばしいことなので、何らかの形でサポートしたいと思っていました。一方で、会社としては事業にとってプラスになるかを考える必要があります。社員の工数を使いますし、機会損失になる場合もありますからシビアな判断が必要です。

今回の社内コンペはとても面白いアイデアだったので、会社にとって価値があると伝われば、社内のいろいろなメンバーのサポートが得られるはず。そう考えて、価値が伝わる形になるようサポートをしていました。

──具体的にはどのようなサポートをされたのでしょうか?

内池

テーマの見せ方や効果の言語化など「伝わる内容/表現になっているか」の視点で、企画内容のブラッシュアップを一緒に考えました。「いい取り組みになるだろうな」と思えるアイデアだとしても、言葉がふわっとしていると伝わりません。価値をしっかり説明できることが大事です。

竹村

内池さんは普段の業務でも、さまざまな提案をされていてとても経験豊富です。「どうメッセージを届けるか」「構成をどうするか」「事実を淡々と述べるだけじゃなく推しポイントを作る」など、レビューを受けてとても勉強になりました。

軍司

内池さんは「もったいない」とよく伝えてくださっていましたよね。例えば、資料を作ったときに「これを実現したら何がどう嬉しいのか」を入れたほうがいいとアドバイスいただきました。それまで、あまり考えていなかった視点で、企画のブラッシュアップができました。

内池

そうですね。内容がいいのに伝わらないのはもったいないと感じていました。伝える相手も人間なので、ロジカルな説明に加えて、熱意が届く表現になるように、という視点での意見も伝えていました。

──社内コンペを実施するにあたって工夫した点はありますか?

竹村

データサイエンティストだけではなく、いろいろな人に参加してもらいたかったので、参加のハードルを下げるよう心がけました。自分事として捉えられるようなテーマを選び、成果物の形式も決めすぎず、社内コンペの最終発表までの準備期間を長めに取る、などです。

軍司

コードを書いたことがない営業部門の方などにも参加してもらいたかったんです。サンプルコードを用意する、チーム制にするなどの工夫をしました。他のユニットの人とチームを組める形にすることで「助けてもらえる」安心感を持ってもらえるよう考えました。

竹村

もともと、ブレインパッドはユニット間の壁はあまりありません。しっかりコンペの内容を設計すれば、さまざまな職種の人たちがチームを組んで参加してくれるだろうと考えていました。

軍司

そこはまさに「ONE BP」というスローガンが体現されていると思います。よく社内でもこの言葉が掲げられていて、「みんなで同じ方向を向きつつも、さまざまな人がそれぞれの力を合わせてやっていく」というカルチャーがあるんですよね。データ分析コンペを通じてそれを実感できました。

内池

当社は2024年度より、職種が横断して仕事を行うマトリクス組織へ移行しました。これは、職種ごとに役割を固定せずに、「データ活用で価値を生むためにそれぞれ何ができるか」という価値創出の視点にフォーカスしてほしいとの考えからです。専門性は違えど目標は同じ。だからチームとして一緒にやっていけるのだとコンペを見ていても感じました。そこはブレインパッドらしさかもしれません。

各チームから予想以上のアイデアが続々と

──コンペの最終発表はいかがでしたか?

竹村

発表当日は、各チームがしっかり仕上げてきたのが印象的で、最後までやり切ってもらえました。熱が冷めないように中間報告会も設けて、多くのチームが最終的な成果物を出してくれました。

軍司

どのチームも生き生きと発表していましたよね。どういう工夫をして何を作ったか、どういう思いで取り組んだかを皆さん熱く語ってくれました。私は最初に皆さんの成果物を見たとき「全部凄すぎる!」と感激してすぐに運営チームメンバーに連絡したほどです。想像以上のクオリティでした。

──どういった点でクオリティの高さを感じましたか?

軍司

例えば、ログイン機能まで実装していたり、ユーザビリティまで考慮されていたりした点です。申請フローの面倒な部分を簡略化するなど、本当に活用を目指していることが伝わってきました。「コンペのために出しました」という雰囲気ではなく「これ、使えるじゃん」というレベルです。

竹村

あるチームの方が作ったダッシュボードでは、単に「可視化しました」というだけでなく、デザインやUI・UX、何をどう出すか、誰が使うからこういう機能が欲しいかというところまでこだわって作っていましたね。

内池

アウトプットの水準の高さを感じました。どう使うのか、どういう利益が得られるかまで訴求している点に”プロフェッショナル”を感じました。

──高いクオリティの背景には何があると思いますか?

竹村

自分だけでなく、使う人がどれだけ嬉しいかを考える雰囲気が社内にあるように思います。私自身、大学院で研究していた頃は自分の面白さが最優先でしたが、入社後は自分がやりたいことよりも、お客様がどれくらいハッピーになるか、結果をどう使ってもらえるかを考えるようになりました。

軍司

普段のプロジェクトでも、上司から「どういうところがお客様に響くのか考えてみて」といったアドバイスをもらいます。ブレインパッドは日頃からそういうところを大事にしているので、それがコンペでも現れたのかなと感じます。

異なる視点から生まれた、化学反応

──参加された皆さんにも話を伺っていきます。参加目的と感想を教えてください。

岡田

理由は大きく2つあります。まずは、SKILL UP-AID制度を、他の社員がどう活用しているのかが知りたいと思っていたこと。もう一つは、普通の案件ではなかなか関わらないようなユニットの方とチームになって取り組みたかったことです。

実際に参加してみて、同じデータを見ても、視点が異なることを実感しました。皆さんそれぞれコード開発・アプリ作成・資料作成など皆さんそれぞれの強みがあって、私はPythonでコードを書くのが得意です。お互いの強みを生かしながら一つのものを作れたのが良い経験でした。

志村

私たちは新卒1年目の3人チームで参加しました。機会があったら何でも挑戦してみようとの気持ちが強いメンバーで、このコンペに誘われて二つ返事で参加しました。ダッシュボード作成の経験はなかったのですが、運営の方にサポートしていただき、社内の経験者からアドバイスをもらいながら進めました。経験がなくても、意思表示をすれば挑戦させてもらえる環境です。周りの皆さんに助けてもらいながらコンペを最後まで走り切れたことと、成果物にも高い評価をいただけたことが嬉しかったです。

三浦

私は新卒で営業職として入社しました。Pythonやダッシュボード構築の経験がないため、ここを経験できると、より営業の精度が高められるのでは、との期待がありました。とはいえ、同期から「ダッシュボード構築のコンペをやるよ」と聞いた時は、「自分がいても技術的に役に立たないのでは…」とためらいましたが、「勉強になるから」と言われて思い切って参加してみて、本当に良かったです。自分でコードを触り、周りのデータサイエンティストの方々の技術力の高さを実感できて、大きな収穫がありました。

コンペに向けて、「時間的に無理だよね」と思っていた生成AIを使った機能を「行けるよ」と言って実装してもらえたこともありました。それほどの技術力を持った人たちがいるんだなと感じましたし、今後は無茶ぶりな案件も大丈夫だと思えました(笑)。

──チーム間の雰囲気はどうでしたか?

岡田

お互いに助け合う文化を感じました。困ったことがあれば積極的にSlackに投稿し、「トラブルシューティングの方法を共有します」とか「ここの説明をしておくとわかりやすいかも」といったコメントのやり取りをしていました。

三浦

コンペでありながら、参加者同士も競争というより協力している雰囲気でしたよね。オフィスで会っても「調子どう?」と情報共有しながら進められました。特に最終発表に向けては、お互い追い込んでいる様子がわかって、同志のような気持ちになっていました。

志村

普段の業務でも助け合いの文化をとても感じています。だから、コンペでも蹴落としあうような競争ではなく、価値提供という共通の目標に向かって協力していく空気感があったように思います。

持続的な価値創造につなげていきたい

──このコンペを通して会社としてどのような意義があったと思いますか?

内池

副次的効果も含め、あらゆる成果が得られたと考えています。リーダー経験を積んだり、普段の業務であまり取り組まないことを経験できたりと、コンペをきっかけにスキルアップした参加者も多かったのではないでしょうか。内容を磨いてパッケージにすれば、普段のご支援とは違った形でお客様にサービスを届けられる可能性も見えてきます。

そして「やりたいことを宣言すれば賛同者が集まって実現できる」という会社の雰囲気を象徴するイベントにもなったと思います。今回の社内コンペに触発されて、また新たな取り組みが生まれてくるだろうなと感じています。

──今後の展開はありますか?

竹村

皆さんから出していただいた成果物を実際の運用に乗せられるよう調整をしています。一つの発表を実装するに留まらず、複数チームの発表の良い部分を組み合わせて実用化できたらいいのではと思います。

軍司

初開催である今回のコンペで、大きな手応えがありました。例えば、初めてダッシュボードを作った方が、その後の実際の業務でも作るようになるなど、スキルを身につける場としても機能しています。第2回の開催も視野に入れているので、これから入社する方にもぜひ参加していただきたいですね。

──本日はありがとうございました。

最後にオフショットも撮影!

ブレインパッドでは新卒採用・中途採用共にまだまだ仲間を募集しています。

ご興味のある方は、是非採用サイトをご覧ください!