執筆者

● 浅野純季(あさのじゅんき):ブレインパッド リードデータサイエンティスト

● 木村真也(きむらまさや):ブレインパッド リードデータサイエンティスト

● 田中冬馬(たなかとうま):ブレインパッド データサイエンティスト

● 武藤克大(むとうかつひろ):元ブレインパッド 機械学習エンジニア

現在は、株式会社Citadel AIのソリューションエンジニア兼ソフトウェアエンジニア

● 栁泉穂(やなぎみずほ):元ブレインパッド データサイエンティスト

現在は、株式会社タイミーのデータサイエンティスト

1. 「先輩が教えてくれたら…」を凝縮。データサイエンティストの“リアル”な悩みに応える一冊

──このたびは出版おめでとうございます。 それでは早速、この本の概要から教えていただけますか?

浅野:

はい。この本はタイトルにもある通り、まさに「先輩データサイエンティストからの指南書」です。今、機械学習の理論や分析手法に関する良書はたくさんありますが、いざ実務に入ると「理論だけでは解決できない壁」にぶつかることが本当に多いんです。この本には、私たちがこれまで現場で経験してきた「こういうことを、誰か最初に教えてくれたらよかったのに!」という実践的な知見を詰め込みました。

———————————————————————

【本書の目次(抜粋)】

第1章:実務で生き抜くためのエンジニアリングスキル

第2章:環境構築

第3章:コードの品質管理

第4章:データの品質確認

第5章:機械学習モデルの実験管理

第6章:プロトタイプ開発

引用:[先輩データサイエンティストからの指南書 | 技術評論社]

https://gihyo.jp/book/2025/978-4-297-15100-3

———————————————————————

浅野:

目次からもわかる通り、分析手法や機械学習のアルゴリズムにはあえて触れず、現場で必ず直面する課題と、それに対応するための実践知にフォーカスしています。本来であれば、 実務で2~3年かけてじっくり培うような知見を、この一冊でキャッチアップできる内容を目指しました。

武藤:

データサイエンティスト(以下DS)に必要なスキルセットとして「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」がよく挙げられますが、データサイエンス力について書かれた本は多い一方で、DS向けのエンジニアリングの本は、多くはありませんでした。この本が、その領域における一つの王道と言える一冊になればと思っています。

──今までは模索するほかなかった実践的知見を、すぐに体系立てて学べる「知の高速道路」のような存在になったら嬉しいですね。

木村:

まさにそうですね。DSに求められるスキルが多様化し、整理されてきた今だからこそ、サイエンスのスキルをいかにしてビジネスの現場で適用し、社会に実装していくかという部分が重要になっています。この本が、その一助になればと考えています。

──昨今は生成AIでコーディングのハードルが下がっていると思いますが、なぜこのタイミングでエンジニアリングの本を書こうと思ったのですか?

武藤:

何も考えずに生成AIにデータを投入しても、"Garbage In, Garbage Out"(ゴミを入れればゴミしか出てこない)という言葉があるように、質の低いアウトプットしか得られません。本書で解説しているような、データをどう扱い、どうコードを書くかという普遍的な考え方の指針は、ますます重要になってきています。そういう意味では、まさに「今、出すべき本」だと感じています。

木村:

ツールや具体的なコーディングの作法にも触れていますが、それらは時代と共に変わっていくものだと思います。なので、ぜひその背景にある「なぜそうするのか」という思想の部分も汲み取っていただけたら嬉しいです。

──なるほど。単なる技術解説ではなく、進め方や思想といった、より本質的な部分にも触れているんですね。

田中:

そうですね。一緒に働いている人にはこういった思想を身につけておいてほしいので、新入社員研修の課題図書にしたいくらいです。

それに、ブレインパッドとしても、お客様にも読んでいただければ、私たちとの「共通言語」ができて、プロジェクトがよりスムーズに進むようになるという期待もあります。

浅野:

そういえば、田中さんが書いてくれた「2章:環境構築」に結構な分量を割いているのは特徴的ですよね。

田中:

そうなんです。環境構築は、技術書だとただ手順が書いてあることが一般的だと思います。ただ、今回の書籍は「なぜデータサイエンスプロジェクトにおける環境構築がなぜ重要か?その意義は?」ということも書いているので40ページ近くになりました。

2. きっかけは社内Confluence。「ぶつかり稽古」からの脱却を目指して

──そもそも、これだけの内容で書籍を執筆しようとなったきっかけは何だったのでしょうか?

栁:

実は、もともと社内のConfluence(情報共有ツール)に書き溜めていた「若手DSが早いうちに知っておきたかったこと」というドキュメントがベースになっています。大学で学んだことと、実務で求められるスキルには、大きなギャップがあると感じていました。

──具体的にはどのようなギャップですか?

栁:

例えば、DSは分析の過程でJupyter Notebookをよく使いますが、これは思考の整理には優れている一方、コードの品質管理や複数人での共同開発という観点では課題があります。Gitをどう使って共同作業を進めるか、そもそもどんな環境を構築すれば再現性が保てるのか、といった部分は、体系的に学ぶ機会がほとんどありません。これまでは、先輩への「ぶつかり稽古」のような形で、各自が試行錯誤しながら身につけていくしかない状況でした。

木村:

栁さんがまとめてくれたConfluenceの記事が本当に素晴らしくて。そんな時に、浅野さんが技術評論社様とのご縁から「本を書きませんか?」という話を持ってきてくれたんです。これはチャンスだと思い、私と栁さん、田中さんの3人で「やろう!」と。そこから、3人だけではカバーしきれないプロジェクトマネジメントや、より深いエンジニアリングの専門性を持つ浅野さんと武藤さんを仲間に引き込みました。

──執筆のお話しがあった時、どう思われましたか?

武藤:

率直に「面白い!」と思いましたね。以前、DSが書いた分析コードを本番環境に実装するプロジェクトに携わったことがあるのですが、正直に言うと、品質管理の観点で課題のあるコードでして…(苦笑)。DSの方に悪気はないんです。ただ、そのコードを後工程で引き継ぐエンジニアが苦労する、という構図がありました。エンジニアの目線から「もっとこう書くと、後が楽になりますよ」という知見をDSに伝える必要性を強く感じていたので、まさに渡りに船でした。

浅野:

DSのコードが“汚い”と言われがちなのは、仕方ない部分もあるんです。トライ&エラーを高速で繰り返す探索的な分析フェーズでは、コードの綺麗さよりもスピードが重視されますから。ただ、プロジェクト全体で見たときには、後続のエンジニアがスムーズに作業できる方が、結果的に手戻りも少なく、品質も上がります。

武藤:

そうなんです。これまでDSとエンジニアの間には、ある種の「共通言語」がありませんでした。この本が、両者の架け橋となり、お互いの仕事を理解し、リスペクトし合うための共通言語になったら本当に嬉しいです。

3. 制作秘話:企画段階での需要予測、鎌倉での執筆合宿から200人規模の社内レビューまで

──制作の裏側についてもぜひお聞きしたいです。どのように進められたのでしょうか?

木村:

まず企画書を作るにあたって、「この本に需要はあるのか?」を予測する必要がありました。そこで「このような書籍があったら購入するか?」に関するアンケートをブレインパッド社内で実施し、また、内容の一部をQiitaの記事として公開して反応を見たりしました。Qiitaの記事は一時的にトレンド1位になり、一定の手応えを感じました。

※ 当時公開した記事:[Gitでコード管理する際の運用ガイドライン #コードレビュー - Qiita]

https://qiita.com/nash_efp/items/b937df8cd0f852308e09

浅野:

普段から社内に書き溜めているConfluenceからピックアップして、そのままQiitaに公開しただけなので、作業コストもほぼなく需要に関するデータがとれたことはよかったです。やはり、データ分析の会社なので、需要も数字で語りたいというモチベーションがありました。

──執筆は大変ではありませんでしたか?本業とのバランスやブレインパッドからの反応はどうでしたか?

田中:

会社も協力的で、副業として執筆することを快く応援してくれました。毎週木曜の夜に2時間の定例ミーティングを設定し、原稿の管理はすべてGitHubで行いました。

浅野:

執筆を加速させるために、鎌倉の古民家を借りて2泊3日の執筆合宿も行いました。日中は集中して執筆して、夜はみんなで焼肉を食べたりして(笑)。とても良いチームビルディングになりました。

木村:

そしてハイライトの一つが、2025年4月に行った社内レビューです。ブレインパッドの社員向けに原稿を公開し、フィードバックを募ったところ、閲覧者は200名近くにのぼり、20名以上の方から非常に質の高いコメントをいただきました。

浅野:

やはり書いていて悩むポイントもあって、特にそこへのコメントが鋭かったですね。我々は議論をしてA案と結論づけたものの、「こういう理由でB案がよいのでは?」という的確な指摘が来る、みたいなことがよくありました(笑)。ほかのコメントも含めて、自分たちだけでは気づけなかった視点をたくさんもらいました。執筆者は5人ですが、ブレインパッドのみんなのおかげで書けた本だと思っています。

4. 読者へのメッセージ

──それでは最後に、この本をどのような方に読んでほしいか、読者の皆さんへメッセージをお願いします。

栁:

キャリア1〜3年目の若手データサイエンティストをイメージして書きました。まさに、右も左もわからなかった1年目の自分に「これを読め!」と渡してあげたい一冊です。優しい先輩が隣で手取り足取り教えてくれるような、そんな存在になれたら嬉しいです。

田中:

これからDSになろうとする学生の方にも読んでほしいです。大学でサイエンスの基礎を学んだその先の、実務で必要になるエンジニアリングスキルをぜひこの一冊で体系的に学んでください。

武藤:

DSではない方、特にMLOpsエンジニアやソフトウェアエンジニアの方にも、ぜひ読んでほしいです。DSがなぜ“そういう”コードを書いてしまうのか、その背景や思考プロセスが理解できると思います。DSへのリスペクトや理解が深まることで、チーム全体の生産性が上がるきっかけになるはずです。

木村:

私もぜひ若手DSと学生の方に手に取ってほしいです。今学んでいるスキルと、実務に必要なスキルのギャップを知ることができます。これを読むことで「ワンランク上のDS」になれます。プロジェクトマネジャーやリード・シニア級の方にも読んでいただき、若手に紹介してくれたら嬉しいです。

浅野:

ブレインパッドは、これまで1,400社以上の企業をご支援する中で、膨大な知見を蓄積してきました。この書籍は、その知見を社会に還元し、DSという職業全体の成長に貢献したいという思いの結晶です。

執筆は本当に大変でしたが、この本が現場で働く誰かの助けになるなら、こんなに嬉しいことはありません。ぜひ、手に取ってみてください!

──皆さん、本日は貴重なお話しを本当にありがとうございました!

———————————————————————

書籍情報

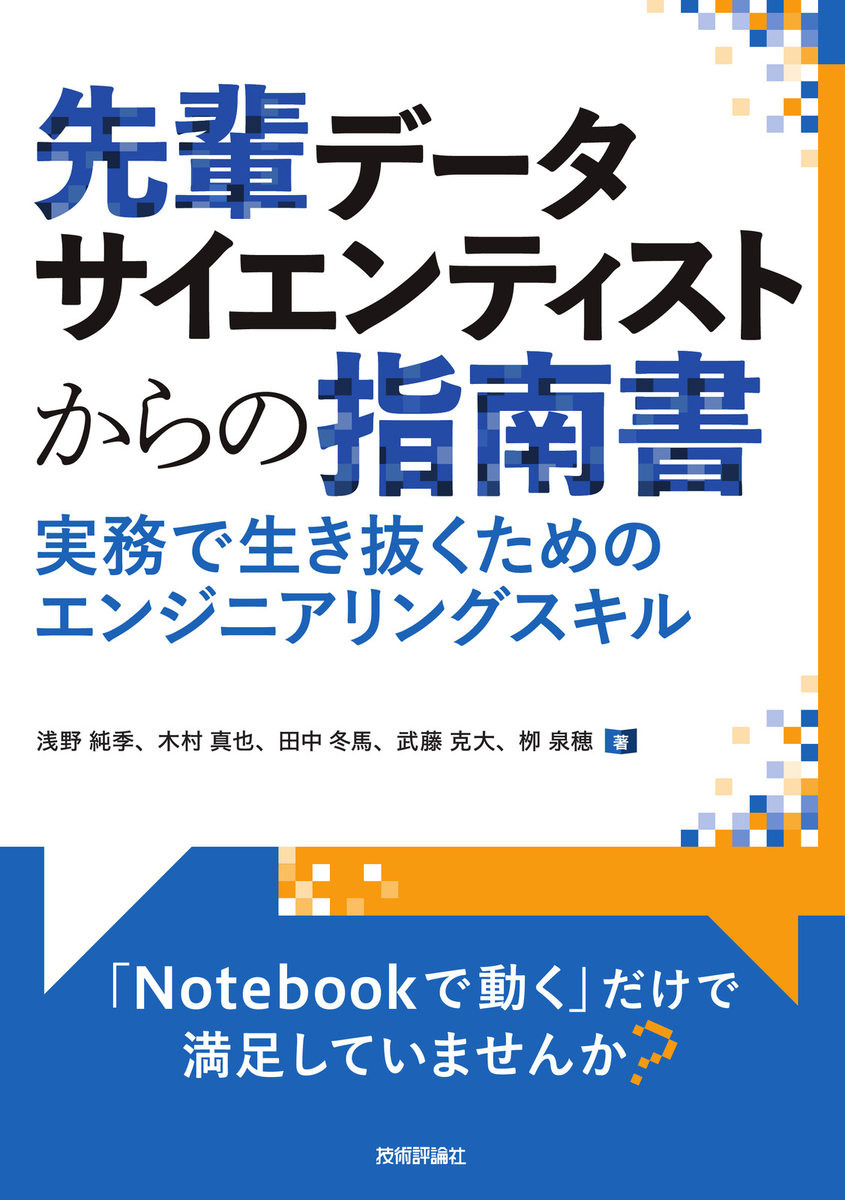

- 書籍名: 『先輩データサイエンティストからの指南書 - 実務で生き抜くためのエンジニアリングスキル』

- 著者: 浅野純季,木村真也,田中冬馬,武藤克大,栁泉穂

- 出版社: 株式会社技術評論社

- 発売日: 2025年8月27日

- https://gihyo.jp/book/2025/978-4-297-15100-3

———————————————————————

ブレインパッドでは新卒採用・中途採用共にまだまだ仲間を募集しています。

ご興味のある方は、是非採用サイトをご覧ください!

www.brainpad.co.jp

www.brainpad.co.jp